Description

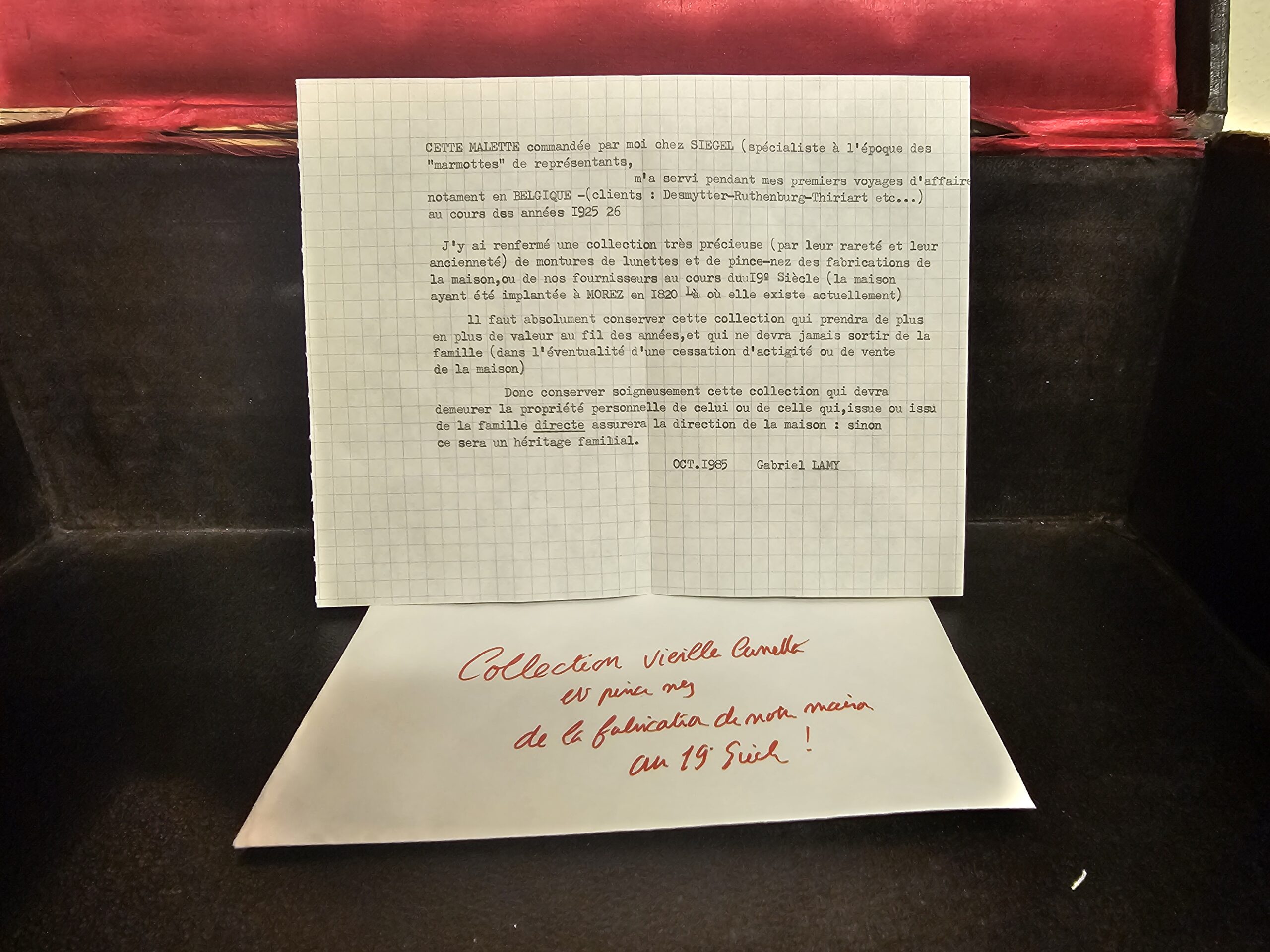

Marmotte 1920 pince-nez

DES LUNETIERS MORÉZIENS À L’ÉCHELLE DU MONDE : LES FILS D’AIMÉ LAMY (1889-1914)

L’historiographie a souvent été sévère avec le monde rural et le commerce extérieur français, les accusant tous deux d’immobilisme et de pusillanimité. De plus, dans le schéma proto-industriel de l’historien américain Franklin Mendels, si l’essentiel de la production est assuré par des paysans travaillant à domicile, la finition des produits et leur commercialisation sont totalement contrôlées par des marchands-fabricants citadins. Cette domination aboutit inexorablement à la paupérisation du monde rural et à son déclin pendant le XIXe siècle selon Didier Terrier qui a étudié les nébuleuses textiles de Picardie et du Nord[1].

Le haut Jura morézien dément ce double constat pessimiste en réussissant une industrialisation rurale douce capable de conquérir les marchés mondiaux. Ainsi, trois cycles techniques se succèdent pendant le XIXe siècle : la clouterie, l’horlogerie et la lunetterie. Chacun correspond à un dynamisme commercial renouvelé et étendu.

La famille Lamy du hameau des Arcets, près de Prémanon, incarne les succès de cette pluri-activité agro-industrielle. Ses descendants ont accepté d’ouvrir leurs archives, en particulier Dominique Lamy, offrant à l’historien deux siècles de cheminement technique et commercial. Les registres des clients et ceux des expéditions, conservés pour la fin du XIXe siècle, sont d’une précision exceptionnelle. Toutefois, avant d’aborder les horizons commerciaux, il est indispensable de reconstituer le contexte économique et social de cette longue réussite.

ATTACHEMENT À LA TERRE ET MAÎTRISE DE L’ART DU FER

Du fil à la monture de lunette

Le travail du métal fut précoce dans l’arc jurassien. La méthode comtoise d’affinage de la fonte s’y impose dès la fin du Moyen Âge. Cependant, les grandes forges, avec hauts fourneaux, nécessitent des forêts importantes et des cours d’eau puissants. La région de Morez, avec le débit modeste de la Bienne, n’offre pas des potentialités suffisantes. Toutefois, elle s’imprègne des techniques du fer, adoptant la clouterie suisse et la taillanderie savoyarde. Des centaines de forges domestiques, en particulier à Morez, Morbier et La Mouille, produisent, dès l’époque moderne, une multitude de clous variés. Les plus petits clous, ou pointes, sont très demandés, car ils servent à fixer les tavaillons des toits et des façades. Ils peuvent êtres forgés individuellement, toutefois, il est plus rentable de débiter à froid et mécaniquement du fil de fer pour en produire de grandes quantités bon marché. Or, l’art du tréfilage, essentiellement germanique jusqu’au début du XVIIIe siècle, se diffuse. Cette innovation est à l’origine de l’aventure industrielle des Lamy.

En effet, à Morez, Jean-Baptiste Dollard avait ressenti la nécessité de spécialiser ses forges dans une activité plus complexe, à plus forte valeur ajoutée, afin de surmonter les handicaps géographiques de la montagne et les contraintes de l’enclavement qui accroissent le coût du transport des matières premières et des produits fabriqués. Jean-Baptiste Reverchon relate cette réorientation technique[2] : “En 1726, une indisposition conduisit Jean-Baptiste Dollard aux eaux de Plombières (Lorraine). Il vit dans le voisinage une tirerie de fil de fer, soit une tréfilerie. Après en avoir examiné le mécanisme et l’économie, il prend à l’instant la résolution d’en établir une à Morez et à son retour amène déjà avec lui les principaux ouvriers qui étaient lorrains d’origine. Ainsi, il substitue à son fourneau cette nouvelle usine qui subsiste encore aujourd’hui avantageusement au même endroit. Elle fut la première tréfilerie établie en Franche-Comté”. Mais, malgré sa précocité, elle ne connaît pas une grande expansion. L’enquête de 1757 mentionne dans ses observations que “la qualité du fil de fer n’est pas bonne”[3]. La production s’élève à 50 tonnes en 1788[4] et s’améliore. En 1821, Jean-Baptiste Reverchon estime que les fils de fer moréziens sont excellents.

Ces derniers alimentent la pointerie qui prend son essor avec l’arrivée de Pierre Hyacinthe Caseaux. Celui-ci, fils d’un laboureur de Vaux-sur-Poligny, village de la plaine, révèle ses qualités d’entrepreneur. Négociant à Morbier en 1776[5], il s’installe aux Rivières, hameau de la commune de Prémanon, vers 1778. Il s’engage alors dans la production de pointes de Paris, obtenues par travail à froid du fil de fer, avec l’énergie hydraulique du Bief-de-la-Chaille, un modeste affluent de la Bienne. Dans son atelier de pointerie, il conçoit, vers 1796, les premières lunettes moréziennes. Cette nouvelle activité est attestée en 1806 par l’envoi d’échantillons à l’Exposition nationale[6]. Le bordereau d’expédition précise que : “Hyacinthe Caseaux, marchand-fabricant à Morez (expédie) un paquet contenant 4 montures de lunettes ou de conserves[7] à simples et doubles branches à charnières, à boutons et à pont”.

Rapidement, il doit embaucher des ouvriers pour le seconder, il fait alors appel à ses voisins des Arcets : Jean-Baptiste Lamy et ses enfants.

Les Lamy : des paysans ouverts à la culture technique

Jean-Baptiste Lamy, cultivateur au lieu-dit “en Fuant », est probablement l’un des plus proches compagnons de Pierre Hyacinthe Caseaux. Ce dernier est le parrain du fils de Jean-Baptiste, dénommé Pierre Hyacinthe, et né en 1789. Pierre Hyacinthe Lamy aurait effectué un apprentissage en optique et lunetterie à Genève, avant de revenir à Prémanon vers 1807, selon une tradition orale rapportée par Gabriel Lamy[8]. Il aurait travaillé avec son père au moulin Caseaux des Rivières jusque vers 1813 puis il s’installe aux Arcets, sur le bord du Bief de Rebats, où il développe une souderie hydraulique. Cette même année, il épouse Anne-Thérèse Michaud, dont les parents sont cultivateurs aux Arcets. Pierre Hyacinthe Lamy développe ensuite une maison de vente à Morez et laisse la direction de l’atelier des Arcets à ses deux frères : Joseph Augustin et Jean Célestin.

Surmontant ses difficultés financières en s’associant à des négociants moréziens, Pierre Hyacinthe Lamy achève brillamment son ascension sociale en s’installant dans l’ancienne maison Jobez, 119 Grande Rue, acquise en 1849. Puis il fait construire, entre 1850 et 1852, sur l’emplacement d’une ancienne scierie, l’usine de l’Abbaye. Il décède l’année de l’achèvement de cette nouvelle fabrique et laisse, en communauté avec sa femme, une fortune évaluée à près de 48 000 francs dont 3 042 francs de mobilier[9]. À cela s’ajoutent 146 213,89 francs d’actifs dans la société “Lamy et Lacroix”[10]. Cette trajectoire sociale vaut d’être évoquée, car son père, Jean Baptiste, cultivateur décédé aux Arcets en 1808, n’avait légué à ses six enfants qu’une portion de maison, un hectare et demi de terre et un mobilier modeste comprenant la moitié de trois vaches[11]. L’ensemble représentait un capital de 1 200 francs.

En 1855, les deux fils de Pierre Hyacinthe Lamy prennent la direction de la plus importante entreprise morézienne. Celle-ci occupe 500 ouvriers dont 300 pour l’horlogerie et 200 pour la lunetterie[12]. François Alphonse s’installe à Paris, au début des années 1840, où il organise la commercialisation des produits. Il épouse en secondes noces la fille d’un important industriel luthier, originaire des Vosges, et développe les usines de sa belle-famille[13]. Sa fille reçoit 50 000 francs de dot, en 1861, et son gendre dirige “la plus grande usine de violons du monde”, à Mirecourt, sous la raison sociale “Jérome Thiboubille-Lamy et Cie”[14].

Victor Aimé Séraphin, deuxième fils de Pierre Hyacinthe Lamy, administre les usines moréziennes. Il fait preuve d’une intense activité, cherchant à diversifier ses productions, il se lance successivement dans le surfaçage du verre, puis l’assemblage des montres et enfin la galvanoplastie. Bonapartiste convaincu, il devient l’un des hommes les plus influent du département. Maire de Morez entre 1852 et 1870, il en dirige l’embellissement, marqué par l’édification de nouveaux quais et l’éclairage des rues par des réverbères à gaz. Présidant l’un des jurys de l’Exposition universelle de Paris, en 1867, il est convié à déjeuner aux Tuileries par Napoléon III. Ce dernier l’a nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1861 suite à une série de recommandations louant la fidélité d’Aimé Victor Lamy et son dynamisme industriel[15]. En 1870, un nouveau dossier est ouvert pour lui attribuer le grade d’officier de la Légion d’honneur, la chute de l’Empire interrompt cette procédure. Après 1870, l’entreprise Lamy et Lacroix décline, mais la production de lunettes se maintient dans les ateliers situés derrière l’ancienne maison Jobez, 119 Grande Rue. Aimé Lamy continue à tenir son rang de bourgeois morézien, conservant ses domestiques et son écurie, et recevant ses nombreuses relations. Sa femme, Marie Pierrette Julie Benoit, catholique très pratiquante, participe à de nombreuses œuvres de charité[16].

La pérennité de l’entreprise Lamy repose désormais sur la lunetterie et sur les capacités des fils d’Aimé – Alexandre et Emmanuel – longtemps tenus à l’écart de la gestion de l’entreprise. Cependant, ils surent tirer parti du système de production morézien.

La dynamique sociale de l’établissage

Les établisseurs lunetiers développent rapidement leur production pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. L’extension du système proto-industriel résulte à la fois d’une dilatation géographique de l’espace de l’établissage et d’une mobilisation plus intense de la main-d’œuvre rurale. La monture de lunette se révèle idéale pour une production dispersée. Sa légèreté autorise de multiples déplacements, une “grosse” de montures, c’est-à-dire 12 douzaines, pesant souvent moins de 2 kg. Le travail hebdomadaire d’un ouvrier rural à domicile dépassant rarement 10 grosses, le transport de son ouvrage chez le marchand-fabricant citadin s’effectue facilement.

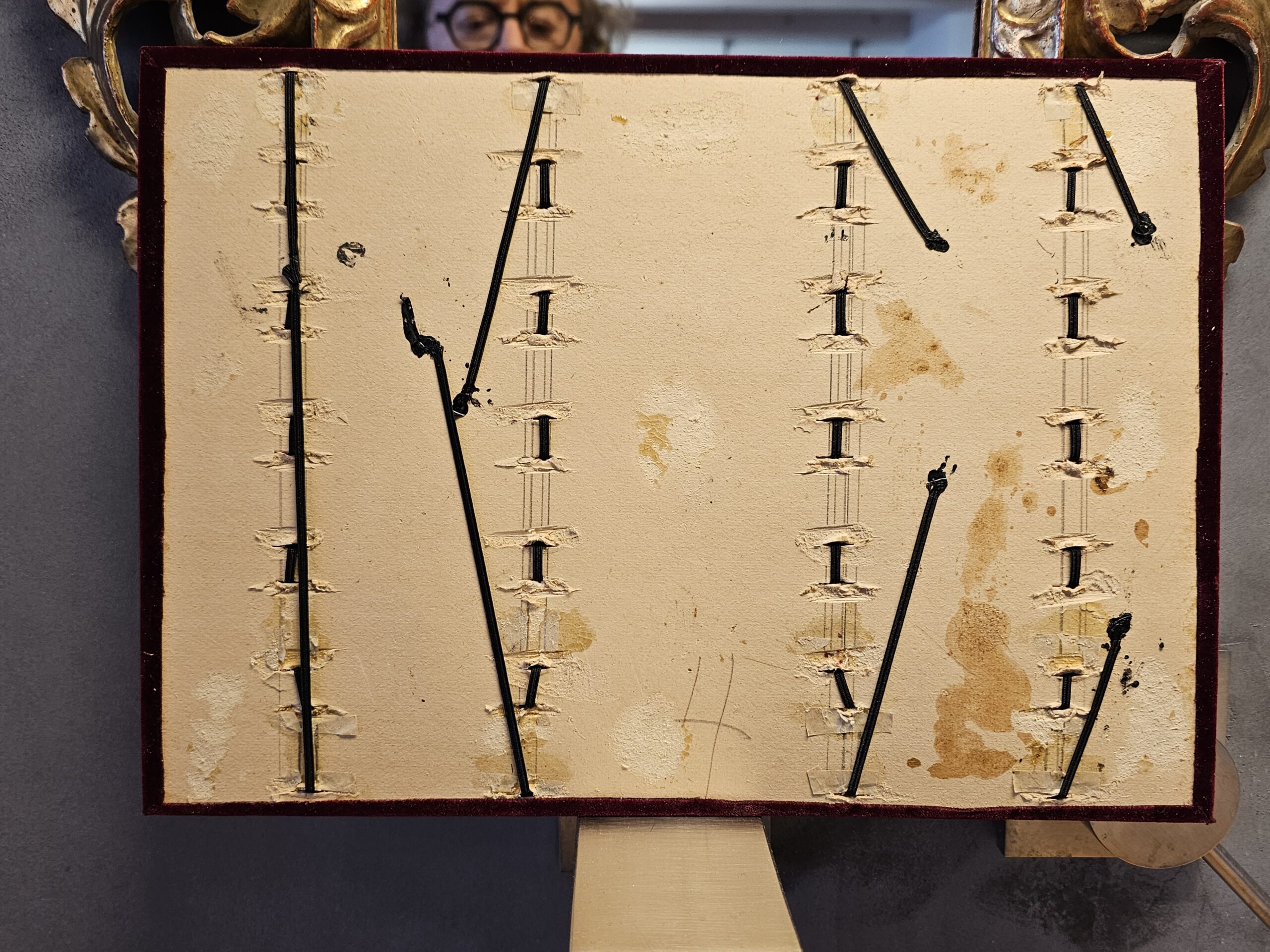

Or, l’élaboration d’une monture comporte près de 200 opérations distinctes. Ces différentes passes peuvent être regroupées en trois grandes étapes. La première correspond à la préparation des pièces, c’est-à-dire l’élaboration du fil rainé, le découpage des plaques de métal et toutes les opérations permettant d’obtenir les pièces brutes : vis, ressorts, tenons, branches, cercles, nez… Le montage constitue la seconde étape au cours de laquelle les différents éléments sont assemblés par soudage, vissage ou rivetage. Enfin, le troisième temps est celui du finissage qui comprend essentiellement le nettoyage, le polissage et le “rhabillage” ou ultime mise au point.

Les deux dernières étapes comportent de nombreuses passes manuelles bien adaptées à un travail dispersé. Les tenons et les vis présentant souvent des tailles proches du millimètre, leur manipulation et surtout leur mise en place ne peuvent pas être opérées par des machines du XIXe siècle. Quelques tours à pédale sont utilisés pour les opérations répétitives comme le perçage des tenons, mais le coup d’œil de l’ouvrier demeure décisif. Il décide de l’instant propice au soudage dans la fournaise de la forge. Il doit également choisir les bons outils lors des phases du polissage depuis la meule à gros grains jusqu’à la pierre ponce fine en passant par les différentes limes.

À la fin du XIXe siècle, la grande variété des lunettes produites et les changements de plus en plus fréquents induits par la mode ou les nouveaux matériaux s’opposent également à une rentabilisation des machines. Les marchands-fabricants reçoivent beaucoup de commandes pour des séries plus limitées, ou plus personnalisées, à partir des années 1900. Or, les ouvriers ruraux peuvent s’adapter rapidement à un nouveau produit grâce à de simples gabarits. Le recours au travail rural à domicile est donc constant pendant tout le XIXe siècle et il s’intensifie. En particulier dans les fermes les plus isolées des hameaux des communes de Prémanon, Les Rousses et Bois-d’Amont qui entourent les Arcets. L’espace de la lunetterie est également plus large que celui de l’horlogerie. En 1911, plus de 50 lunetiers sont recensés aux Foncines, à Grande-Rivière et à Lamoura[17], c’est-à-dire à plus de 20 kilomètres de Morez dans ce dernier cas.

Cette diffusion systématique de l’activité proto-industrielle concerne surtout les femmes. L’utilisation prudente des recensements, complétée par l’apport de 205 généalogies, permet de constater leur rôle décisif dans l’essor de la production lunetière. Ainsi, au début des années 1880, 250 horlogères sont officiellement recensées dans le canton de Morez et 457 horlogers. La proportion de femmes dans l’activité horlogère s’élève donc à 35,36 %. A la même date, 926 lunetières figurent sur les listes de recensements et 994 lunetiers. Les lunetières représentent donc 48,23 % des actifs dans la lunetterie et cette part progresse encore pour s’établir à 50 % au début des années 1910. Une génération spontanée de lunetières émerge car l’entrée des jeunes paysannes dans la profession s’effectue souvent sans transition, l’horlogerie ne jouant pratiquement aucun rôle dans cette évolution.

Alexandre et Emmanuel Lamy tirent parti des atouts spécifiques de cet apport féminin. La lunetterie étant en grande partie une industrie de main-d’œuvre, le développement rapide de la production passe nécessairement par la mobilisation d’un plus grand nombre de bras. L’extension géographique de la nébuleuse proto-industrielle est une première solution, mais l’allongement des distances, même avec un produit léger, risque d’engendrer des surcoûts et des rendements décroissants. De plus, les grands équilibres de la proto-industrie peuvent être menacés si l’établisseur propose d’avantage de travail à ses ouvriers ruraux. En effet, à partir d’un certain niveau de revenu, les paysans pluri-actifs n’acceptent plus de tâches supplémentaires, afin de se consacrer correctement à leur petite exploitation agricole qui demeure leur priorité. Ou alors, ils exigent une rémunération beaucoup plus élevée. L’entrée en jeu de la population féminine permet de surmonter ces difficultés. Moins exigeantes quant aux salaires, les femmes et les filles du monde rural constituent un ample réservoir de main-d’œuvre que la clouterie et l’horlogerie n’avaient pas complètement utilisé. En 1910, les paysans ouvriers ruraux ne reçoivent que 1 F à 1,50 F par jour, leurs épouses et leurs filles se contentent de la moitié ou du tiers[18].

Ainsi, jusqu’au milieu du XXe siècle, les femmes lunetières de la société Lamy prennent en charge la préparation finale des montures, en particulier l’essuyage, l’étiquetage et l’emballage. Elles exécutent également des détails, “dont peuvent se charger des mains faibles et délicates”, comme le vissage des plus petits éléments ou le montage des verres[19]. Le succès commercial des lunettes pour automobilistes, à partir de 1900, offre d’autres perspectives d’utilisation des aptitudes de la main-d’œuvre féminine. Elle est désormais recherchée pour coudre les garnitures et confectionner les masques en tissu entourant les verres.

Cette dynamique s’inscrit dans un équilibre global de la société haute jurassienne caractérisée par les avantages partagés du travail rural. Les établisseurs et les paysans-lunetiers atteignent leurs objectifs réciproques grâce à la proto-industrie. Cette dernière offre aux cultivateurs pluri-actifs l’autonomie qu’ils revendiquent tout en procurant aux établisseurs la flexibilité dont ils ont besoin. En effet, La lunetterie à domicile nécessite très peu d’instruments et n’exige pas un atelier spécifique. Il y a une complémentarité idéale entre le travail des lunettes et l’agriculture spécialisée dans l’élevage des vaches laitières. Le démarrage d’une passe sur les lunettes est très rapide et peut être facilement interrompu car il s’agit de gestes simples, effectués sans outil sur des objets légers et peu encombrants. Le paysan-lunetier, ou sa femme, abandonne facilement son labeur pour courir après une vache égarée, récolter le foin menacé par l’orage ou tout simplement préparer le repas et veiller sur les enfants en bas âge. Pendant l’hiver, les temps libres sont importants entre les deux traites et la double activité rythme la journée. En outre, l’installation précoce d’un réseau électrique permet de prolonger le travail pendant la veillée dès l’époque des fils d’Aimé Lamy.

La liberté et l’indépendance s’avèrent cependant en grande partie illusoires. La plupart des paysans-lunetiers à domicile ont besoin d’un revenu complémentaire pour rester avec leurs enfants dans la ferme familiale. Les salaires demeurent donc modestes et la paix sociale règne dans les campagnes. En effet, isolés dans leurs fermes six mois par an, les paysans-lunetiers ne peuvent pas s’organiser pour réclamer une rétribution plus élevée. La fruitière ne constitue pas un facteur d’union, c’est une association nécessaire pour la production des fromages, mais elle accentue souvent les rivalités qui s’enracinent dans un individualisme forcené. De plus, les lieux de rencontre et de sociabilité sont peu nombreux dans cet espace d’habitat dispersé.

Enfin, la prétention de ces pluri-actifs au respect du bel ouvrage obéit à une véritable logique économique et sociale. Chaque famille isolée fournit une production facilement identifiable par le marchand-fabricant, la réputation d’habileté du groupe familial se trouvant ainsi engagée. Les établisseurs se félicitent du sérieux et du coût réduit de ce putting-out system qui les libère des passes finales fastidieuses. En effet, si ces opérations étaient réalisées dans une usine, elles occuperaient beaucoup de place et elles devraient être soumises à une étroite surveillance par des contremaîtres car elles constituent l’ultime étape avant l’expédition. S’appuyant sur cette organisation originale et efficace de la production, Alexandre et Emmanuel Lamy complètent leur réussite industrielle par des succès commerciaux.

COMMENT CONQUÉRIR UN MARCHÉ PROMETTEUR

L’essor de la demande

Tout débute par la difficile conquête d’une image positive. Les premières “lunettes à nez” ou “lunettes d’yeux” seraient apparues en Toscane entre 1280 et 1285. Mais elles demeurent pendant longtemps un ustensile méprisé. Dans la littérature, et davantage encore dans l’iconographie populaire, le port des lunettes est souvent associé à la vieillesse, à l’avidité, à la folie et à la bouffonnerie[20]. Les lunettes sont également le symbole de l’appât du gain sur les nez de nombreux changeurs ou banquiers peints aux XVIe et XVIIe siècles. Beaucoup de médecins méprisent cet appareil qui trompe l’œil. De plus, les marchands, les merciers et les colporteurs sont réputés pour leur charlatanisme. Certains utilisent un jeu d’une dizaine de lunettes dont une paire munie de verres neutres, ainsi, ils sont assurés de ne rencontrer que des gens ayant besoin de leurs services[21]. Les objets de leur négoce ne sont donc qu’illusion et tromperie pour beaucoup, à l’image des lunettes bleues des colporteurs flamands.

À l’époque des Lumières, l’imaginaire humain changeant lentement, l’humanisme et le cartésianisme se diffusent très progressivement dans la société européenne occidentale. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que soient parfaitement définis les différents types de verres aptes à rectifier les déficiences visuelles élémentaires comme la myopie et la presbytie. Ce progrès technique est contemporain de l’épanouissement d’une nouvelle hiérarchie des sens dans la littérature où la vue occupe le premier rang. Dans ce nouveau contexte, les ultimes améliorations des montures préparent le triomphe des lunettes de vue. En effet, les simples besicles posées sur le nez restaient instables en cas de déplacement. Les lunettes avec branches coudées à leur extrémité éliminent cet inconvénient. Mais ce n’est qu’au début du XIXe siècle que cette dernière avancée s’accomplit ; à la même époque, les pince-nez à ressort apparaissent, si bien que la vie quotidienne des malvoyants est désormais transformée car ils peuvent porter leurs lunettes en toutes circonstances. Cet objet de confort se charge également de nouvelles valeurs comme l’efficacité et la coquetterie, accessibles à tous grâce à l’épanouissement du système de production morézien qui en abaisse considérablement le prix. Les lunettes deviennent un objet de consommation courante.

En effet, si le concept de la lunette-bijou se perpétue jusqu’au milieu du XIXe siècle, le caractère ostentatoire des montures s’efface au profit d’un luxe plus discret et l’utilisation de l’acier engendre une première baisse des prix dans les années 1860. Armand Audiganne relève les performances de la lunetterie morézienne “qui établit des lunettes à deux sous la pièce” dès 1864[22]. Ce prix de 10 centimes pour une paire de lunettes est confirmé par le tarif “Lamy et Lacroix” de 1877[23]. La mention d’une production de 11 millions d’unités d’une valeur de 3 000 000 de francs en 1881 atteste que Morez fabrique essentiellement des lunettes peu coûteuses[24]. Les établisseurs moréziens, comme les fils d’Aimé Lamy, sont donc en phase avec l’évolution du marché caractérisée par une démocratisation accélérée des lunettes qu’il faut mettre en relation avec l’extension du monde des lisants.

À la fin des années 1870, juste avant les lois Ferry, la France compte encore 28 % d’adultes illettrés, cette proportion s’élevant à 22 % chez les hommes et à 34 % chez les femmes. Les 30 dernières années du XIXe siècle correspondent donc à un nouvel accroissement du nombre de lecteurs potentiels en France. De plus, dans le monde méditerranéen, débouché traditionnel du commerce morézien, l’alphabétisation est plus tardive. Parallèlement, entre 1870 et 1914, la presse de masse s’impose. En France, le tirage total des quotidiens à un sou de la capitale s’accroît très rapidement, bondissant d’un million d’exemplaires en 1870 à cinq et demi en 1910. Enfin, les progrès de l’optique répondent aux besoins d’une population enrichie et vieillissante. Ce phénomène est amplifié par la fréquence des difficultés de vue. Près de 75 % de la population en connaît de plus ou moins aigus et une personne sur deux doit adopter des lunettes. Ce chiffre correspond à un minimum qui augmente avec l’allongement de l’espérance de vie au fil du XIXe siècle.

Ainsi, associés au perfectionnement des montures et à la forte baisse du prix des lunettes, ces progrès de l’optique créent un gigantesque marché populaire. Les acheteurs éventuels peuvent être estimés à plusieurs dizaines de millions en Europe occidentale à la fin du XIXe siècle. Disposant déjà d’un réseau commercial structuré et de capacités de production facilement extensibles, les établisseurs moréziens se lancent à la conquête de cette clientèle.

Voyageurs et revendeurs polyvalents

Au début du XIXe siècle, les lunettes étaient fréquemment vendues par des colporteurs. Cette pratique se perpétue et, vers 1900, des porteurs de balles de l’Oisans sont spécialisés dans ce type d’objet. Ils sont concurrencés par les rouliers du Grandvaux qui adjoignent parfois des lunettes à leurs multiples articles.

Toutefois, ce type de commercialisation n’est plus adapté à la demande massive qui s’exprime dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les maisons moréziennes préfèrent avoir recours à leurs propres démarcheurs. L’inventaire des comptes d’Aimé Lamy, en 1868, révèle l’existence de deux “voyageurs” : D. Brée et Eugène Tissot. Ce document mentionne également un “ancien voyageur” : Chamoin[25]. Ces trois hommes doivent des sommes importantes à leur employeur – près de 17 000 francs dans le cas d’Eugène Tissot – qui correspondent probablement à des avances consenties en échange de commandes à venir. À la fin du XIXe siècle, leur mode de rémunération est mieux connu. Ainsi, Lucien Romanet, voyageur morézien employé par les “Fils d’Aimé Lamy”, doit recevoir 1 800 francs pour “appointements de 12 mois entre juillet 1910 et juillet 1911” et 400 francs d’étrennes pour 1910[26]. Certains de ces représentants restent fidèles à une seule entreprise, comme Aimé Mermet, employé par Aimé Lamy dès 1888[27], puis par ses fils jusqu’en 1913[28].

À la veille de la Première Guerre mondiale, chaque établisseur morézien possède plusieurs voyageurs à qui il confie deux fois par an une collection de ses meilleurs et plus récents modèles. Chaque spécimen est catalogué et son prix de vente est établi. André Roy décrit l’attention toute particulière que certaines maisons accordent à leur collection et au choix de leurs représentants : “Le temps a fini des commis-voyageurs qui transportaient leur camelotte dans un foulard noué sur l’épaule ! le voyageur de Morez est un gentleman, connaissant parfois plusieurs langues étrangères ; il a fait souvent quelques études d’optique. Souvent aussi, c’est un associé de la maison, quelquefois un fils ou un frère, surtout quand la fabrique a pour but principal l’exportation”[29].

Pour stimuler l’efficacité de leurs vendeurs, les établisseurs moréziens leur versent une commission de 5 à 10 % sur les ventes qu’ils réalisent. Ils les autorisent également à représenter des maisons d’horlogerie et leur fournissent des articles d’optiques – lorgnettes, appareils photographiques, loupes, thermomètres et baromètres etc. – afin qu’ils augmentent leurs revenus et rentabilisent leurs déplacements[30]. Toutefois, quand ils le peuvent, les établisseurs moréziens préfèrent vendre leur production à des grossistes ou directement à des petits commerçants qu’ils connaissent bien.

En effet, il existe plus de 15 500 patentés en “bijouterie, horlogerie, lunetterie et objets de luxe” en France à la fin du XIXe siècle[31]. À ces commerçants spécialisés s’ajoute la multitude des échoppes très diversifiées qui vendent plus ou moins régulièrement des lunettes. L’étude du fichier des clients de la société les “Fils d’Aimé Lamy” à Morez confirme cette diversité et révèle l’existence d’autres revendeurs entre 1887 et 1914. Ainsi, en dehors des opticiens, horlogers-bijoutiers et couteliers nous avons relevé les professions suivantes : mercier, quincaillier, orfèvre, ferblantier, mécanicien, négociant, bazar, libraire, pharmacien, électricien, marchand de produits coloniaux, coiffeur, bonnetier et plusieurs grands magasins comme les “Nouvelles Galeries”. Cette liste des revendeurs de lunettes n’est pas exhaustive, mais elle rend compte du dynamisme commercial des fils d’Aimé Lamy qui réussissent ainsi à échapper à l’emprise des grossistes. Ce réseau de clients permet à cette société de franchir le cap difficile de la fin du XIXe siècle malgré des pertes sévères accumulées dans la galvanoplastie.

Parmi les revendeurs auxquels s’adressent les établisseurs moréziens figurent plusieurs “horlogers et opticiens”. C’est la dénomination professionnelle de l’un des sept clients de la société Lamy à Avallon, dans l’Yonne, et de l’un des cinq boutiquiers auxquels elle s’adresse à Aix-les-Bains[32]. Selon la même source, un tarif de lunetterie est expédié à “Auguste Duchesne, horloger à Marche en Luxembourg-Belgique, le 7 juin 1907”. Enfin, Charles Loupias de Nouméa est qualifié “d’horlogeur-opticien”. Ce réemploi des réseaux de distribution de l’horlogerie n’est qu’une étape dans l’expansion commerciale de la maison Lamy.

DU BASSIN MÉDITERRANÉEN AUX HORIZONS LOINTAINS

La rapide conquête de l’espace méridional

Au milieu des années 1830, Pierre Hyacinthe Lamy suit déjà les itinéraires des vendeurs d’horloges et remporte un franc succès à la foire de Beaucaire, selon André Roy, où il écoule un petit stock de montures de lunettes et prend des commandes[33]. Quelques années plus tard, il s’associe à Jean Elie Lacroix pour effectuer “le commerce en gros de lunetterie et d’horlogerie”[34]. Les clients méridionaux sont privilégiés. Ainsi, près de 90 % des adresses françaises de 1868 correspondent à des villes du Sud de la France et cette proportion est approximativement la même en 1888, ou entre 1887 et 1914[35]. Cinq clients de Marseille apparaissent parmi les débiteurs de 1868, ils sont toujours cinq dans cette ville en 1888, puis 50 revendeurs marseillais sont recensés dans le fichier Lamy entre 1887 et 1914. De même, le nombre d’adresses toulousaines passe de cinq en 1868 à dix vers 1900 ; or, parmi ces derniers, trois sont des horlogers.

L’emprise sur le marché espagnol est confirmée par la mention de 55 revendeurs dans ce pays entre 1887 et 1914. Parmi ces détaillants, quatre seulement sont horlogers et 34 opticiens. Le réseau initial, issu de l’horlogerie, s’est donc considérablement étoffé, toujours en douceur, avec, par exemple, la mention d’un horloger-opticien à Saint-Sébastien.

L’Afrique du Nord, et plus particulièrement l’Algérie, engendrent des flux commerciaux de plus en plus intenses. À la veille de la Première Guerre mondiale, les Lamy disposent de 275 adresses dans cette colonie dont 90 horlogers et 13 opticiens, de nombreux indigènes musulmans figurent parmi celles-ci.

Cependant, la réussite commerciale des établisseurs-lunetiers moréziens prend toute son ampleur dans le bassin oriental de la Méditerranée. Ainsi, l’inventaire de 1868 ne fait état que de 21 débiteurs égyptiens ou ottomans, alors que le fichier d’adresses établi entre 1887 et 1914 recense 243 revendeurs dans ces deux pays, dont 66 à Beyrouth, 50 à Alexandrie, 45 au Caire et 27 à Constantinople. Ce triomphe méditerranéen est complété par une reconquête du marché italien.

À l’origine de cette pérennité du commerce morézien en Méditerranée se trouvent des stratégies actives de fidélisation des clients installés dans des sites où se croisent les grandes routes du négoce. Exemple révélateur, le magasin d’optique Muscat, 38 strada Reale à Malte, apparaît parmi les débiteurs d’Aimé Lamy dès 1868, pour une somme de 316,80 F. Il figure ensuite dans le fichier d’adresses de ses fils, petits-fils et arrières petits-fils. En 2000, Dominique Lamy exporte toujours des lunettes vers Malte, chez P. Ferrugia, un descendant de la famille Muscat. Cette connaissance précise des besoins des détaillants permet de réagir très rapidement face à la concurrence des nouveaux grands pays industriels qui tentent d’investir le Sud de l’Europe.

Les rivaux étrangers sont tenus à l’écart des marchés français et méditerranéen. En France, seule la Société des lunetiers de Paris semble capable de menacer les Moréziens. Toutefois, cette dernière implante une usine à Morez afin de récupérer une partie du savoir-faire local. Quant aux “articles de Paris”, ou “articles américain”, ce sont des appellations très ambiguës. Les premiers sont souvent réalisés à Morez et l’opposition entre article de Paris luxueux et “camelote morézienne” ne correspond pas à l’existence de deux centres différents de production. Il existe cependant une concurrence allemande et américaine à partir de la fin du XIXe siècle. Elle s’appuie sur une maîtrise du verre optique, dans le cas de l’Allemagne, et sur une mécanisation en grand aux Etats-Unis. Mais ces nouveaux producteurs de lunettes se heurtent à la solidité du réseau de vente morézien. En France, les articles allemands ne sont diffusés que dans les grandes villes comme Paris. Parallèlement, les fils d’Aimé Lamy, comme les autres marchands-fabricants hauts jurassiens, abordent de nouveaux marchés, dépassant les horizons habituels de l’horlogerie comtoise.

À l’assaut du monde germanique et de ses marges

Le désenclavement, annoncé par les progrès du système postal et achevé par la liaison ferroviaire, est contemporain de l’une des phases les plus prospères de l’industrie lunetière. Le contexte défavorable de la Grande Dépression et des batailles douanières qu’elle a engendrées n’entravent pas son essor. En fait, la très forte réactivité des Lamy l’emporte sur la conjoncture. André Roy constate l’efficacité inusitée des expéditions à partir du haut Jura : “livraison et réparation peuvent être faites par retour du courrier et dans les meilleures conditions économiques”[36].

Toutefois, pour conquérir les marchés germaniques en forte croissance, la société Lamy utilise la plaque tournante suisse bien connue des rouliers. Ainsi, la pénétration du marché helvétique est confirmée par l’évolution du nombre de dépositaires. En 1868, ils ne sont que 10, puis 12 en 1888, principalement installés en Suisse romande ou italienne. À l’opposé, entre 1887 et 1914, nous avons recensé 128 adresses de revendeurs suisses dans les archives de cette même entreprise et leur localisation révèle une progression vers l’Est et les cantons germanophones.

De proche en proche, les établisseurs du haut Jura se sont donc lancés à l’assaut du marché allemand, qui n’avait pas été conquis par les horloges comtoises. Les diverses indications que nous avons rassemblées sur les exportations lunetières moréziennes vers l’Allemagne révèlent une croissance de ces dernières à la fin du XIXe siècle. La société Lamy, en particulier, qui ne comptait qu’un client attesté en Allemagne vers 1868, puis deux en 1888, en possède 75 à la veille de la Première Guerre mondiale, dont 13 à Hambourg, neuf à Brême, tous opticiens, et trois à Berlin[37].

À travers l’Allemagne, et malgré sa concurrence, une percée est également réussie vers l’Europe orientale. L’entreprise Lamy dispose de 18 clients en Autriche-Hongrie, dont cinq à Vienne et quatre à Budapest, entre 1887 et 1914. Cette présence des Moréziens en Hongrie s’apparente à une prouesse car le consul de France à Budapest déclare, en 1884, qu’aucune maison française n’est représentée sur place en raison de la lenteur des transports et de la concurrence austro-allemande[38].

De plus, au-delà des empires centraux, les établisseurs du haut Jura développent des échanges avec la Roumanie et la Russie. Les fils d’Aimé Lamy possèdent 46 correspondants en Roumanie, dont 12 à Bucarest, et 16 en Russie, parmi lesquels sept opticiens de Saint-Pétersbourg. L’expédition d’un colis de 32 kg d’optique chez A.W. Salzfisch frères, à Moscou, est attestée dès 1887 par les registres de l’entreprise[39]. Les autres adresses ne correspondent pas toutes à des clients, mais elles engendrent un démarchage actif grâce à l’envoi de catalogues et de tarifs. Ainsi, malgré sa capitalisation plus forte, sa maîtrise du verre, sa main-d’œuvre bon marché et son enseignement technique très développé, la lunetterie allemande n’a pas pu empêcher les établisseurs moréziens de prendre pied sur son sol et de diffuser leurs produits en Europe orientale, dans un espace commercial traditionnellement soumis à la prépondérance allemande. Cet exploit témoigne de la vitalité du système de production et de vente haut jurassien. La conquête de débouchés au-delà des océans renforce cette image d’un groupe dynamique.

L’importance des marchés lointains

Mondialisée précocement, la lunetterie vit au rythme des grands cycles commerciaux. Le monde anglo-saxon soutient la croissance morézienne pendant la Grande Dépression car la prééminence de la lunetterie britannique disparaît au XIXe siècle. Confinée dans des réalisations luxueuses, cette industrie n’a pas répondu à la demande populaire qui a été satisfaite par des importations massives. La société Lamy entretient, elle aussi, des relations étroites avec 16 clients anglais, dont 13 Londoniens, à la fin du XIXe siècle. Cependant, c’est l’immense marché américain qui joue un rôle décisif pour les Moréziens entre 1850 et 1900.

Mais les frères Lamy sont pratiquement absents de cet espace, peut-être parce que le tarif Mac Kinley de 1890 fait de l’Amérique la nation la plus protectionniste parmi les pays industrialisés. Aux risques du marché nord américain, ils préfèrent les réseaux préétablis par les horlogers du haut Jura en Amérique latine. Ainsi, à Montevideo, les fils d’Aimé Lamy expédient 64 kg d’horlogerie chez Jules Moreau en 1909, perpétuant peut-être un axe commercial ancien[40]. Or, dans la même ville, deux ans plus tard, ils adressent 153 kg de lunetterie à Ambrozio fiz Gomez et Cie. Au Mexique, la maison Lamy dispose de 14 correspondants dans sept villes de ce pays, dont trois véritables opticiens, deux à Mexico et un à Chihuahua[41]. Au Brésil, l’implantation est également forte avec 30 revendeurs dont 11 à Bahia et à Sao-Paulo, six à Rio, un à Santos et un à Pelotas. En Argentine, les fils d’Aimé Lamy possèdent 11 clients dont Juan Garcia y Garcia de San Nicolas qui “envoie l’argent d’avance” et vient régulièrement en Europe.

Ils exploitent toutes les possibilités du négoce, s’appuyant parfois sur des grossistes allemands. Le démarchage par courrier s’intensifie avec l’envoi systématique de catalogues et d’échantillons accompagnés de propositions de remises sur les prix. Les chambres de commerce et les ambassades françaises à l’étranger procurent des adresses à la société Lamy qui les enregistre méthodiquement. La bataille avec les négociants parisiens semble âpre, mais elle n’empêche pas la conquête de nouveaux horizons commerciaux par les lunetiers moréziens.

Pendant le premier tiers du XXe siècle, les montures de lunettes du haut Jura sont diffusées dans l’Océan indien et dans le Pacifique. Dans cette zone, les fils d’Aimé Lamy se contentent dans un premier temps des colonies. Puis ils n’hésitent pas à s’aventurer en dehors de l’espace sous influence française. Ainsi, dès 1895, C. Jeanrenaud, responsable d’une maison de commerce à Tien-Tsin, devient un client des frères Lamy. Dans le sous-continent indien, pourtant dominé par les Anglais, ils ne s’associent qu’une seule fois avec The English spectacles company, préférant le plus souvent constituer leur propre réseau, en évitant les intermédiaires onéreux. La conquête de l’île de Java, au cœur des Indes néerlandaises, illustre cette volonté d’indépendance. En effet, le registre des clients de la société Lamy recense six clients à Batavia avant 1914, dont un opticien présenté de la sorte : “c’est le fils d’un huissier de Batavia qui n’a pas de magasin mais expose ses marchandises dans le bureau de son père ; on ne lui connaît pas de fortune, mais il paraît que le père a bien quelque chose. Se faire couvrir d’avance comme fait la maison Japy qui nous a donné ce renseignement”[42]. Au total, frappante est la densité du réseau mondial établi par les frères Lamy.

* * *

Cette réussite s’explique en partie par une conjoncture très favorable. L’explosion de la demande de lunettes a remarquablement servi les ambitions des établisseurs moréziens à un moment où leurs exportations d’horlogerie s’essoufflaient.

Ces derniers ont su répondre rapidement à la demande en utilisant la souplesse de leur système de production. S’appuyant sur leur réseau de distribution horloger, ils triomphent aisément de leurs concurrents sur les marchés méridionaux, accentuant leur présence dans le bassin oriental de la Méditerranée. Pénétrant les espaces germaniques et américains, ils démontrent leur compétitivité. En effet, ils ne se contentent pas de résister aux grandes usines allemandes et américaines, mais réussissent à rivaliser avec elles sur les marchés émergeants de la fin du XIXe siècle : l’Amérique latine et l’Asie. Ces succès invitent à relire les résultats du commerce extérieur français entre 1870 et 1914. Le déclin tellement décrié doit être nuancé, voire remis en cause, en particulier dans le secteur des articles de Paris auquel appartiennent les lunettes.

Cependant, les performances commerciales des Lamy ne peuvent pas être isolées de l’ensemble du système socio-économique morézien. Elles n’en sont que l’aboutissement, reprenant une tradition instaurée dès le XVIIIe siècle par l’exportation des fromages, des clous et des horloges. C’est toujours la même logique qui préside à cette prise de risque : elle résulte de la nécessité de vendre au loin pour pérenniser la société rurale montagnarde.

[1]. Didier TERRIER, Les deux âges de la proto-industrie. Les tisserands du Cambrésis et du Saint-Quentinois, 1730-1880, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1996, 311 p.

[2]. Archives départementales du Jura, 34 J 37, manuscrit de 1821.

[3]. Archives départementales du Jura, 1 C 1 381.

[4]. Archives nationales, F12 680.

[5]. Archives municipales de Morez, registre paroissial, mariage du 13 février 1776.

[6]. Archives municipales de Morez, F II12, “Tableau des échantillons des produits des fabriques de Morez, département du Jura, envoyés à l’Exposition nationale du 15 mai 1806, à Paris, par la voie de la Préfecture”.

[7]. Ce terme était fréquemment utilisé pour désigner aux XVIIe et XVIIIe siècles les lunettes destinées plus particulièrement aux presbytes. Antoine FURETIERE, Dictionaire (sic) Universel, La Haye, 1690, article lunettes : “il y en a qui servent à grossir les objets, les autres à conserver seulement la veuë, qu’on appelle conserves”.

[8]. Gabriel LAMY, Etude sur la famille Lamy, dactylographié, 1987, 25 p.

[9]. Archives départementales du Jura, Qp 4 660, mutation par décès enregistrée le 22-XII-1855. De plus, Pierre Hyacinthe Lamy a légué par préciput et hors part le quart de tous ses biens à ses deux fils en 1847 (Archives départementales du Jura, 4 E 59/85, testament reçu Gabet, notaire à Morez, le 12-VIII-1847).

[10]. Archives départementales du Jura, 4 E 59/84, acte de création de société commerciale reçu Gabet, notaire à Morez, le 13-VI-1846. Le capital global de la société est fixé à 423 978,90 francs dont 213 617,81 francs versés par Jean Elie Lacroix, 64 129,23 francs par Victor Aimé Séraphin Lamy et 146 231,89 francs par Pierre Hyacinthe Lamy.

[11]. Archives départementales du Jura, Qp 4 720, mutation par décès enregistrée le 4-VI-1808.

[12]. Annuaire du Jura, 1857, pp. 618-619.

[13]. Archives privées, Dominique Lamy, société FIDELA, Morez.

[14]. Ibidem.

[15]. Archives nationales, F12 5182.

[16]. Gabriel LAMY , Etude sur la famille Lamy, ouv. cité, p. 21.

[17]. Archives départementales du Jura, 5 E 275/16 (Foncines), 5 E 185/9 (Grande-Rivière) et 5 E 323/13 (Lamoura).

[18]. André ROY, À travers le salariat. L’industrie de la lunetterie dans le canton de Morez (Jura), Lyon, Librairie Paul Phily, 1913, 395 p., (p. 288).

[19]. Armand AUDIGANNE, “Le travail et les mœurs dans les montagnes du Jura. Saint-Claude et Morez”, dans Revue des deux Mondes, XXXIVe année, seconde période, tome 51 (15 juin 1864), pp. 882-905, (p. 887).

[20]. Pierre MARLY , Jean-Claude MARGOLIN et Paul BIERENT, Lunettes et lorgnettes, Poitiers, Editions Hoëbeke, 1988, 155 p.

[21]. Laurence FONTAINE, Le voyage et la mémoire. Colporteurs de l’Oisans au XIXe siècle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1984, 294 p. (p. 143).

[22]. Armand AUDIGANNE, “Le travail …”, art. cité, p. 894, note (1).

[23]. Archives privées Dominique Lamy, société FIDELA, Morez.

[24]. André ROY, À travers le salariat ..., ouv. cité, p. 72.

[25]. Archives privées, Dominique Lamy, société FIDELA, Morez, inventaire de 1868.

[26]. Ibidem, registre adresses F.A.L., compte courant d’ouvrier n°1.

[27]. Ibidem, inventaire de 1888.

[28]. Ibidem, compte clients et fournisseurs, 1901-1913.

[29]. André ROY, À travers le salariat…, ouv. cité, p. 334.

[30]. Ibidem, p. 335.

[31]. Philippe JOBERT, Annuaire statistique de l’économie française aux XIXe et XXe siècles. Volume 3 : Les entreprises aux XIXe et XXe siècles, Paris, Presses de l’Ecole normale supérieure, 1991, 294 p. (pp. 57-58).

[32]. Archives privées, Dominique Lamy, société FIDELA, Morez, registre vert “adresses F.A.L.”.

[33]. André ROY, À travers le salariat…, ouv. Cité, pp. 52-53.

[34]. Archives départementales du Jura, U 198, acte de création de société du 13-VI-1846, enregistré le 23-VI-1846.

[35]. Archives privées, Dominique Lamy, société FIDELA, Morez, inventaires de 1868, 1888 et registre vert “adresses F.A.L.”.

[36]. André ROY, À travers le salariat…, ouv. cité, p. 76.

[37]. Archives privées, Dominique Lamy, société FIDELA, Morez, inventaires de 1868, 1888 et registre vert “adresses F.A.L.”.

[38]. Bulletin consulaire, 1884, 8e volume, 8e fascicule, pp. 861-864.

[39]. Archives privées, Dominique Lamy, société FIDELA, Morez, livre d’expédition n° 6, A.-L., 1887-1913.

[40]. Ibidem.

[41]. Ibidem, registre vert “adresses F.A.L.”.

[42]. Ibidem.

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.